Верхний Армудан: память о «сахалинской трагедии»

Ежегодно, 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, у черной мраморной пирамиды на 36-м километре дороги Александровск-Сахалинский – Тымовское, близ упраздненного села Верхний Армудан, проходит траурный митинг.

Памятник, установленный в 2005 году, лаконичен и строг. Надпись на нем гласит: «Здесь, в близлежащих лесных урочищах, покоится прах тысяч сахалинцев, безвинно расстрелянных в годы сталинских репрессий. Мы глубоко чтим память об их великих мучениях».

За этой жуткой формулировкой стоят конкретные исторические события, человеческие судьбы и рассекреченные документы. Чтобы восстановить картину почти 90-летней

давности и напомнить читателю о тех страшных событиях, которые происходили на Северном Сахалине, мы рассмотрим истории двух человек: начальника УНКВД по Сахалинской области комбрига Владимира Дрекова и одного из жертв репрессий, геолога Яна Чеховича.

Основными источниками этой статьи послужили два ключевых документа. Первый – это следственное дело по обвинению самого Владимира Дрекова, хранящееся в архивах ФСБ. Именно из него, а также из книги «Дело № СУ-3246. (Жизнь и смерть комбрига Дрекова)» журналиста Михаила Войниловича, основанной на этом деле, мы знаем о механизмах террора, рапортах и показаниях сотрудников НКВД. Второй документ – это письмо-воспоминание геолога Яна Чеховича, опубликованное в 1990 году. Эти записки, продиктованные личной болью и желанием сохранить правду, представляют собой беспрецедентно детализированное свидетельство о буднях «дрековщины» изнутри, со стороны жертвы. Вместе эти два взгляда – следователя и узника, палача и жертвы – создают объемную и шокирующую картину произошедшего.

Для начала стоит обрисовать ситуацию. Конец 1930-х годов на Северном Сахалине – это время, когда отдаленная окраина с особым пограничным статусом стала полигоном для абсолютной, ничем не ограниченной власти. Волна «Большого террора» докатилась сюда с особой силой. Уникальность положения заключалась в том, что вся полнота военной, карательной и отчасти партийной власти была сосредоточена в руках одного человека – Владимира Михайловича Дрекова. Он одновременно возглавлял областное управление НКВД, Сахалинский морской пограничный отряд и входил в бюро Сахалинского обкома ВКП(б). Эта концентрация полномочий породила феномен, который в документах того времени и в воспоминаниях современников получил название «дрековщина».

Владимир Дреков не был простым исполнителем «планов из центра». Архивные материалы рисуют портрет человека, создавшего на подконтрольной территории систему личной власти, мало чем отличавшуюся от власти феодального владетеля.

Дреков действовал, руководствуясь личными мотивами и корпоративными интересами карательного аппарата. Показательна история, описанная в его деле: изначально он покрывал руководство «Сахнефти», а когда система требовала жертв, именно они стали одними из первых обвиняемых. Аресты часто проводились по надуманным поводам: «неправильная» национальность (поляки, латыши, китайцы, нивхи), знакомство с японцами, даже критика в адрес самого Дрекова. Как отмечал в своих показаниях его подчиненный, сержант госбезопасности Кучинский, «Дреков умышленно отрывал аппарат НКВД от партийных органов, запрещая информировать о чем-либо обком ВКП(б)».

Ярким примером его своеволия стала история с провокациями против японских концессионеров в 1938 году. Дреков ввел для них жесткую систему пропусков и попытался обнести консульство в Охе глухим забором, что вызвало дипломатический скандал. На последовавшую из Москвы за подписью Сталина шифровку с требованием прекратить провокации, Дреков отреагировал цинично: на заседании бюро обкома он переложил вину на других, и лишь вмешательство специального представителя из центра заставило его отступить. Этот эпизод доказывает, что реальная власть на Сахалине в тот момент принадлежала не Кремлю, а ему.

В деле Дрекова прослеживается его связь с японскими концессиями и руководством местных трестов. Массовые аресты инженеров, геологов и хозяйственников («Сахнефть», «Сахалинуголь») не только выполняли разнарядку по «вредителям», но и могли использоваться для сведения счетов и передела сфер влияния.

Только в районе бывшего совхоза «Пограничник» в Верхнем Армудане, по современным официальным оценкам, было расстреляно и захоронено свыше пяти с половиной тысяч человек. Эти цифры превращают абстрактное понятие «сталинские репрессии» в конкретную трагедию сахалинских семей, сделав отдаленные лесные урочища у дороги Александровск- Сахалинский – Тымовское крупнейшим на Сахалине местом памяти о политических репрессиях.

Если документы рисуют систему «сверху», то воспоминания геолога Яна Чеховича, арестованного в апреле 1938 года, показывают чудовищную повседневность террора «снизу». Его записки – это хроника уничтожения человека государственной машиной.

Чехович детально описывает систему пыток, применявшуюся для получения нужных показаний. Его допрос длился 13 дней. «Через сутки [следователя] Кучинского вскоре вызвали куда-то «присутствовать». Со мной следователь оставил моряка-пограничника... и приказал ему не давать мне есть, пить, курить, спать, сидеть или опираться о стол или стену. Я должен был только стоять, пока не признаюсь». Когда это не помогло, его избивали кулаками, резиновой дубинкой и палкой от метлы.

Затем его отправили в специальное помещение – погреб. «Кучинский надел наручники на запястья, сложенные за спиной... зацепил за «браслеты» и подтянул меня вверх так, чтобы я мог стоять только на носках. Когда я терял сознание и повисал, он опускал меня на пол и к наручникам подключал ток. Это и была их «цепочка»...».

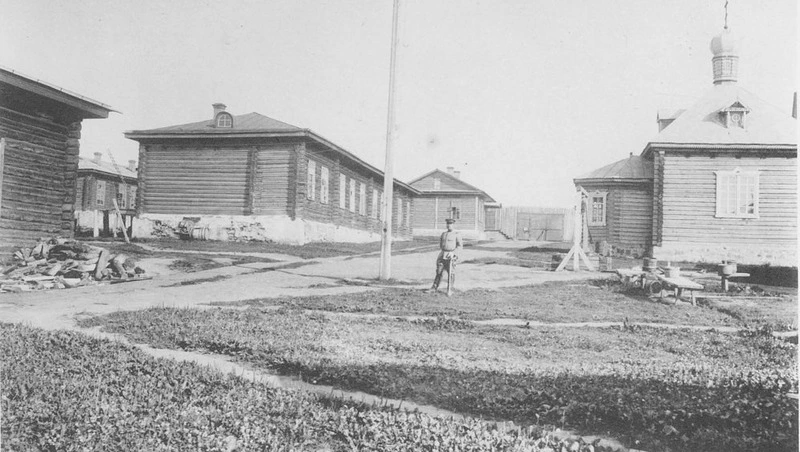

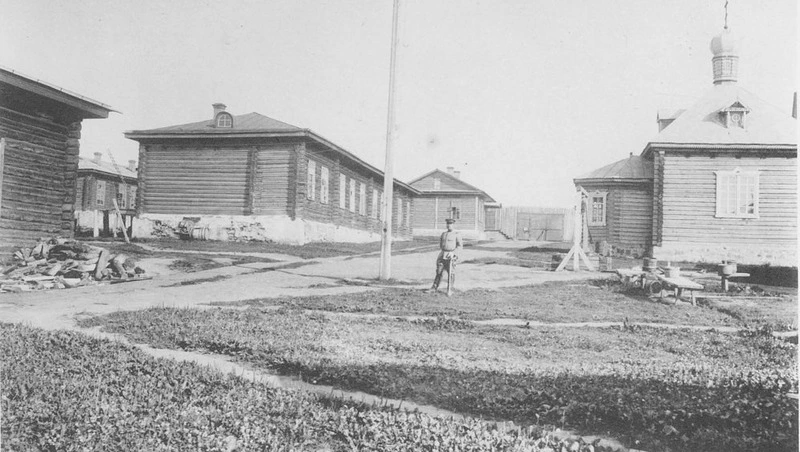

Чудом выжив после пыток и избежав расстрела в тюремном дворе из-за неработающего трактора (который должен был заглушать выстрелы), Чехович был этапирован в Верхний Армудан, в помещение бывшей свинофермы совхоза «Пограничник». Его описание механизма казней бесстрастно и оттого еще ужаснее. «На другой день после завтрака в первый барак пришли Шведов и Майский... Они открыли дверь в камеру №4, взяли четверых вывели в коридор, приказали раздеться и разуться, связали им руки сзади и выгнали во двор... Всего таким образом из камеры получилось десять связок и одна «неполная» – из двух человек». Колонну из 42 человек окружали солдаты и следователи и уводили в тайгу.

Чехович приводит леденящие душу подробности сокрытия следов преступлений, которые позже подтвердились раскопками: «Китайцы обязаны были заготовить дрова, разжечь большой костер, осмотреть рты трупов, выдрать золотые зубы и сдать их следователю, а трупы положить в костер... тела, которые не рассыпались, надо было дробить молотками и продолжать жечь до пепла. После этого надлежало собрать золу и высыпать в ручей или закопать ее, закрыв сверху дерном».

Он же приводит и расчеты по числу жертв только за тот короткий период, который он провел в Армудане: «В день расстреливали по две группы, или примерно 106 человек. Значит, за семь дней было уничтожено 742 узника, а еще восемь погибли в пути... В живых нас осталось около 80 человек».

Сопоставление двух документов – дела палача и воспоминаний жертвы – не оставляет сомнений в преступном характере государственной системы, сложившейся в 1930-е годы. Власть Дрекова на Сахалине, будучи абсолютной, была лишь порождением и составной частью этой всесоюзной машины террора. Он не был «винтиком», но был важным, инициативным исполнителем политики, санкционированной высшим руководством страны. Нарком Николай Ежов, под чьим непосредственным руководством проходил «Большой террор», поощрял такие методы и масштабы «чистки». Однако история любит иронию, и система, породившая палачей, в конечном счете обернулась против них самих. И Ежов, и Дреков, усердно исполнявшие ее волю, в итоге были ею же уничтожены по тем же обвинениям в «заговорах» и «измене». Эта круговая порука террора наглядно демонстрирует, что вина лежала не на отдельных исполнителях, а на самой преступной системе, которая пожирала всех без разбора – и жертв, и палачей.

Памятник в Верхнем Армудане – это символ скорби, материальное свидетельство, вмурованное в сахалинскую землю, о последствиях, к которым приводит бесконтрольная власть, произвол и забвение закона. Это напоминание о тысячах конкретных людей, чьи жизни оборвались в лесных урочищах близ бывшего совхоза «Пограничник».

Трагедия Верхнего Армудана – одна из самых мрачных страниц в истории Сахалина. Ее осмысление невозможно без обращения к первоисточникам, без голосов тех, кто прошел через ад репрессий, и без анализа механизмов, которые этот ад создали. Сохранение памяти о них – это не просто долг перед прошлым, но и необходимое условие для осознанного движения в будущее, в котором подобные события не должны повториться.