Школа и каторга

Посвящается 140-летию основания первой школы в Александровске-Сахалинском

Перед тем как раскрыть основную тему этой статьи, материалы которой подготовлены совместно с человеком, влюбленным в Сахалин и его историю, краеведом Геннадием Васильевичем Балашовым, мне бы хотелось кратко напомнить о том времени, когда на месте нашего уютного городка была лишь дикая природа, и благодаря французской кругосветной экспедиции под руководством графа де Лаперуза, в ходе которой наш мыс и получил свое название Жонкиер, первые очертания Сахалина (второе его название было Чока) появились на европейской карте мира.

Огромный вклад в исследование острова вложила первая русская кругосветная экспедиция, начавшаяся 26 июля 1803 года под руководством И.Ф.Крузенштерна, который за время плавания проверил существующие карты, сравнил их и внес исправности, а также дал некоторым географическим объектам названия.

Из опасения международных осложнений Российская империя склонялась к решению «отдать» территорию Приморья, Приамурья, Сахалин и Южную часть побережья Охотского моря Китайской империи Цин. Но благодаря экспедиции Г.И.Невельского в 1849 году, в ходе которой между скалистыми мысами Лазарева и Муравьева на материке и низменным мысом Погиби на Сахалине был открыт пролив, доказав, что Сахалин это остров, изменилась политика на Дальнем Востоке.

Япония давно вела торговлю с местным населением – айнами – и приметила богатство острова, по итогу Сахалин оказался во владении двух государств. Дабы укрепить военно-политическое значение Российской империи, в разных частях острова стали основываться военные посты: Корсаковский (Муравьевский), Ильинский пост, пост Дуэ, Мануйский пост, расположенный в самом узком месте острова, на перешейке, считающимся негласной границей между владениями. Соперничество государств продолжалось вплоть до момента, когда княжество Сенай отозвало свой охранный отряд с Южного Сахалина, и в 1875 году был подписан мирный договор с Японией, согласно которому Сахалин перешел в безраздельное владение России. Необходимость в военных постах иссякла.

И вот, дорогой читатель, по нашей хронологической дорожке мы добрались до судьбоносного, важного исторического периода нашей малой родины – периода каторги.

В понятие «каторга» заложено два значения: «место принудительных работ для ссыльных преступников» и «крайне тяжелые условия жизни». Но каторга на тот момент была отличным решением для освоения и заселения стратегически важного, но сурового Сахалина, ведь добровольно среднестатистический россиянин ехать в неведомое не собирался, тем более свободы у людей самодержавной империи было не много.

А опыт вольной колонизации потерпел неудачу. Отправленные на остров в 1869 году 10 семей крестьян из Тобольской губернии и 11 семей из Иркутской (более 120 человек), образовавшие в долине Такоэ три поселения: Воскресенское, Станционное и Новоалександровское, были недовольны суровым климатом и плохим урожаем и по возможности возвращались на материк. Завезенные с Аляски 22 алеута также не ужились, не найдя возможности заняться своим зверобойным промыслом и покинули остров. Даже солдаты не хотели оставаться на поселение.

Следовало, что возможным было только принудительное переселение людей с ограниченными правами – преступников, коих на тот период времени в России имелось немало, так как реформы 1860-х годов привели к обнищанию населения и росту преступности.

Сахалин подходил как место изоляции. Расположение на нем каторги стало привлекательным и с экономической точки зрения, ведь остров был богат залежами угля, который в то время имел огромную ценность.

Первые каторжане, появившиеся на острове, пришли сухопутным путем. Путь их брал начало с Москвы и пролегал через всю Сибирь до Николаевска, занимая 1,5-2 года. Через Татарский пролив ссыльных переправляли на барже в пост Александровский. Так как на юг острова еще дорог не существовало, первым заселяли север.

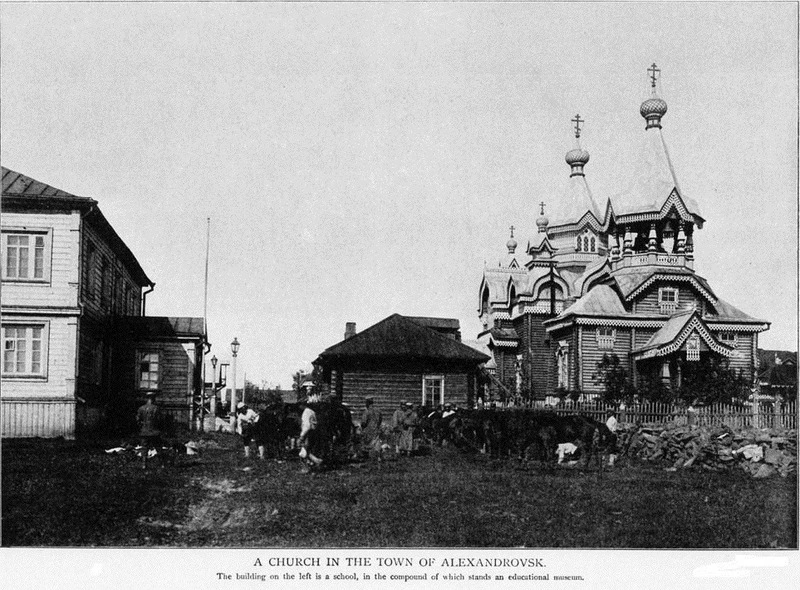

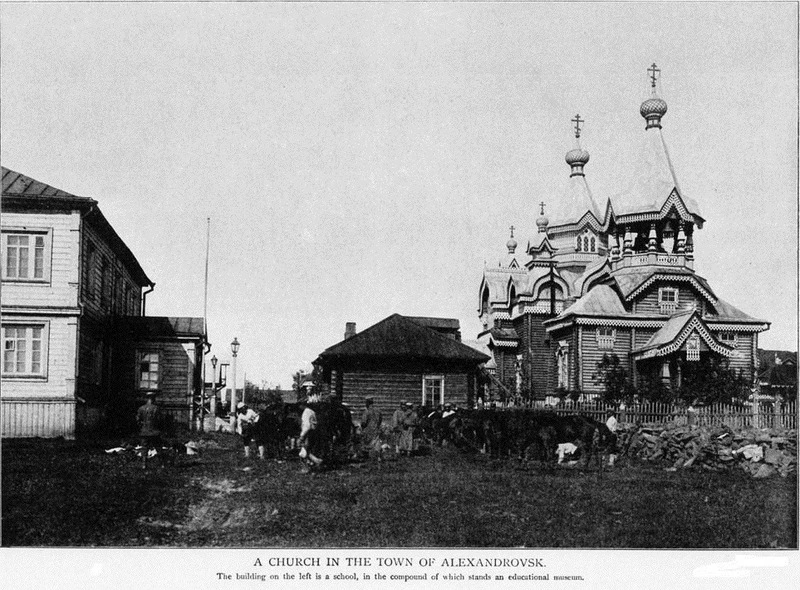

Сахалинский журналист и краевед В.В.Чесалин писал: «Закладка Александровского поста началась в 1878 году с возведения казармы для воинских чинов. Затем появились бараки для ссыльных, дом смотрителя тюрьмы и канцелярия…».

В 1880 году в Александровске была построена тюрьма, одна из самых крупных на Дальнем Востоке. При тюрьме действовали многочисленные мастерские: слесарная, столярная, бондарная, глорная, токарная, литейная, кузница. Имелась богадельня для нетрудоспособных ссыльно-каторжных и поселенцев, а также больница. В 1880 году правительство, стремясь закрепить на острове отбывших срок каторжных и ссыльных переселенцев, запретило отбытие на материк окончивших срок преступников. Заселение Сахалина пошло полным ходом. Жизнь поселенцев немного отличалась от тяжелой жизни каторжников. Им представлялась возможность селиться в одном из округов и заводить хозяйство, а также материальная помощь: выделялся лес, стекло, железо, инвентарь, а самые трудолюбивые могли получить скот и семена для посева.

В округе стали создаваться образцовые фермы, укреплялись морские пристани.

В 1881 году в Александровский пост официально был переведен неприметный военный пост Дуэ, в этом же году была проложена телеграфная линия для связи с материком, построено здание казначейства.

Со временем Александровский пост, основанный когда-то со слободки, превратился в центр Сахалина, где находились управление каторгой, гражданское управление островом, центральная каторжная тюрьма, откуда прибывших заключенных распределяли по остальным частям острова. Кстати, первым начальником Сахалина был назначен генерал-майор Андрей Иванович Гинце.

Кроме Колонизационного фонда имелись лавки частных торговцев: братьев Бородиных, Ландсберга, Есаянца.

Если к концу 1888 года в посту Александровском насчитывалось 233 частных жилых дома, то к концу 1891 года уже было 357 строений.

Пост развивался, население росло, но как же обстояло дело с образованием в то непростое время?

Грамотность населения острова была низкой. Среди мужского населения, включая мальчиков, грамотные составляли 29 процентов, среди женщин втрое меньше – всего 9 процентов, так как основную массу ссыльных составляли крестьяне, которые в большинстве не умели даже читать.

Первая школа в посту Александровском была построена благодаря усилиям агронома М.С.Мицуля.

Исходя из рапорта заведующего ссыльно-каторжными в Приморской области начальнику Главного тюремного управления, а школьное дело находилось в подчинении тюремного управления вплоть до окончания каторги, к июлю 1884 года в Александровском округе уже было три школы:

– в посту Александровском, где обучались 25 мальчиков и 8 девочек;

– в селении Корсаковка школа стала действовать в 1882 году, грамоте там учились 8 мальчиков и 5 девочек;

– Михайловская школа имела 40 учеников, из них 21 мальчик и 19 девочек.

В то время школы были одноклассными с трехгодичным курсом обучения, а если количество учеников росло, то школа становилась двухклассной и именовалась училищем.

Школы помещались в «казенных зданиях» или в просторных избах поселенцев, что, конечно, не было удовлетворено нормам гигиены. Школьное дело страдало не только от некомфортных, нищих условий, но и от нехватки образованных учителей, обучали детей грамотные поселенцы или ссыльно-каторжные.

Учебный год длился семь месяцев – с 1 октября (а иногда с 15 числа) по 15 мая, чтобы дети имели возможность помочь родителям в посадке и уборке урожая.

Дети ссыльных не имели возможности продолжать учебу за пределами Сахалина.

Вот как описывает в конце 1889 года Александровскую школу Данил Александрович Булгаревич, заведующий школами в Александровском и Тымовском округах: «Школа в посту Александровском помещается в доме учительницы Плоской Софьи Ильиничны и занимает две комнаты, разделенные небольшим коридором. Комнаты чистые, светлые и вполне соответствуют своему назначению. Одно неудобство – в них бывает так холодно, что детям часто приходится сидеть в пальто. Классная мебель состоит из скамей, двух больших черных досок и небольшого стола. Школьная библиотека заключается в одном-двух десятках разнообразных учебников, хрестоматий и множества книг религиозно-нравственного содержания, мало доступных детскому пониманию. Занятия начались с 17 декабря (1889 год), что объясняется учительницей несвоевременным доставлением классной обстановки.

Всех учащихся 46 человек: 25 мальчиков и 21 девочка. Возраст их не превышает 13 лет. Всех учеников можно подразделить на две группы – группу старшую и группу младшую. Дети первой группы читают, пишут в тетрадке с прописью, умеют написать цифры до ста и дальше, знают некоторые молитвы; дети другой группы, только что поступившие в этом году, складывают звуки по подвижной Азбуке и с трудом показывают их в книге. Сама учительница Плоская хотя и может вести дело первоначального обучения, достаточно обладая знаниями и опытом, кажется человек нервный, больной, чем и объясняются те обвинения, которые приписываются ей в отношении приложения педагогических мер взысканий и способов наказания учеников для поддержания классной дисциплины. Жалованье учительница получает 25 руб.».

Преподавали в школах на тот момент немного материала: Ветхий и Новый Завет, общеупотребительные молитвы, чтение, письмо, четыре правила арифметики, духовное пение, важнейшие события из русской истории, понятие о физической географии, рукоделие для девочек и ремесла для мальчиков.

Школы были в удовлетворительном состоянии, но при постоянном росте населения ситуация стала ухудшаться. К 1894 году в Александровском округе уже имелось 6 школ, помимо существующих открылись школы в поселениях Арково: школа Арково 1, где обучались 19 мальчиков и 10 девочек, и Арково 2 с 14 мальчиками и 17 девочками. Обучали ребят по одному педагогу из поселенцев.

Школа в Александровском посту выросла до 67 мальчиков и 52 девочек, а занятия проводили законоучитель-настоятель Александровской церкви и учитель из каторжных. Корсаковская школа на тот момент уже имела 66 учеников, а в Михайловской обучающихся выросло до 65 человек. К первому января сего года 64 процента детей школьного возраста обучались грамоте.

Средств от казны стало катастрофически не хватать. Несмотря даже на помощь Петербургского Дамского комитета администрация по школьному делу была вынуждена прибегать к дешевому труду ссыльных и урезать расходы на необходимые учебные принадлежности и учебные пособия по минимуму. Часть письменных принадлежностей выдавалась из Полицейского управления бесплатно.

Огромную роль для развития образования сыграл Антон Павлович Чехов, но его заслуги мы вынесем в отдельную статью в следующих выпусках.

Значительную поддержку в содержании школ оказывала тюрьма, отпуская из экономического запаса для детей хлеб и иногда чай.

В среде ссыльных появилось стремление дать своим детям начальное образование, чтобы дети могли построить иную судьбу.

Поэтому число детей прибавлялось, помещение школ становилось тесным, а расходы на содержание росли, что стало беспокоить власти и они стали склоняться к решению о полном прекращении финансирования, преобразования школ в церковно-приходские, а все школы с 1885 года, если не найдут иной источник содержания, должны быть закрыты.

В своем докладе генерал-лейтенант Н.И.Гродеков выражает мнение, что церковно-приходские школы могут быть учреждены только там, где есть церкви, а в районах, где их нет, школы придется закрыть и заниматься устройством церквей, да и церкви на Сахалине доходов не имеют, на что же будут содержать школы.

Согласно сведениям из «Тюремного вестника» от 1901 года из всех школ только одна, в посту Александровском, образованная из приютской школы и школы селения Корсаковского, уже была трехклассная.

Уже в 1895 году Министерством внутренних дел был поставлен вопрос о необходимости открытия на острове двенадцати, на первое время, училищ по образцу начальных школ Министерства народного просвещения.

Генерал-лейтенант, получив сведения о расходах по предположительному содержанию данных школ, ходатайствовал передать школьное дело Министерству Народного просвещения, а до этого момента выделять средства на содержание школ в том же объеме.

Поддержат ли власти предложение Гродекова и будет ли школьное дело жить и развиваться? Ответы на эти вопросы вы узнаете в цикле статей в следующих выпусках.